本文

顎関節治療の流れ|大阪府堺市中区の西村歯科

治療の流れ

- 良い姿勢とはどういうものか指導します

- お困りの原因の説明

- どうしたら良くなるかの説明

- 夜用、昼用の装置の説明

- 良くなっていない項目に対しての原因と指導

- 改善したら歯を触る治療、矯正治療を行う。希望の方のみ

ほとんどの人は5回ぐらいまでに終了、あとは3か月後に検診する

1.良い姿勢とはどういうものか指導します。

良い姿勢にするのが目的

悪い姿勢を良い姿勢にして体のバランスを良くして体の緊張を取り首、肩、腰を楽にする。

良い姿勢になると下顎が前方に移動して食いしばりにくい口腔内になる。

良い姿勢とは

- 疲れにくいこと

もっとも長い時間している姿勢なので、まず身体的に楽であることが大事 - 身体の局所に過剰な負担がかからないこと

個々の関節にかかわる力が最小になる位置である - 動きやすいこと

すべての動作への移行が無理なくできる

2.お困りの原因の説明

ほとんどの方は睡眠中に食いしばることで、大きな力が体に負担となり、頭痛、肩こり、腰痛に発展したと考えます。

あるいは、歯並びが悪く、かみ合わせが上手くできずに、歯をずらして噛むために顎が徐々にずれ、そそれとともに姿勢が悪くなり、結果体のバランスが崩れ、不定愁訴が生じたと考えます。

根本的には姿勢の悪化が考えられます。

姿勢の悪化の原因は歯のかみ合わせや、生活習慣、ストレスなどです。

かみ合わせが悪い例

かみ合わせが低すぎ下の歯が見えない

歯に隙間があり、かみ合わせが不安定な例

3.どうしたら良くなるのかの説明

猫背だからみんな胸をそらそうとします。

これは大きな間違いです。

みんな間違った姿勢を良い姿勢だと思っています。

まちがった姿勢

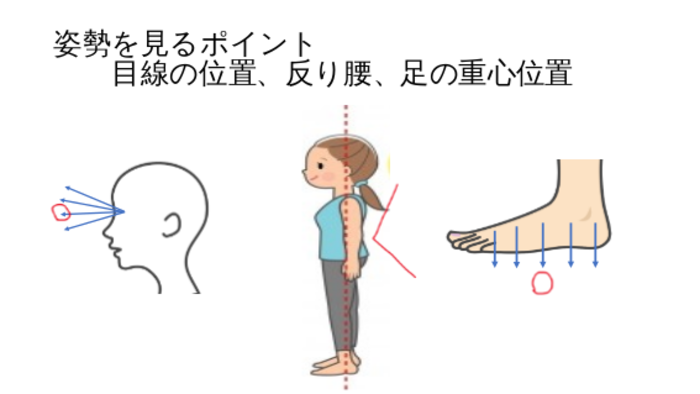

現状の姿勢からわかること

- 左右から押すと体のバランスが悪いためにフラフラでした。

姿勢がよくなると左右から押しても動かない。 - かかと重心のため身体が後方に重心があり姿勢を維持しようとして、首に非常に力が入っている。

立っているだけで首が凝り、肩が凝っている。 - 胸を張って反り腰になっている。

胸を張っているために首に力が入っています。

これは間違った姿勢です。

立っているだけで首が凝っています。

良い姿勢とは

- 足が地面にしっかりと踏みしめることができます。

- 首、肩の力が抜けていてバランスの良い姿勢になっています。

- 左右から押しても抵抗ができます。

良い姿勢になりました

首肩の力が抜け非常に楽になりました。

不快症状がこれで改善されます。

実際に楽な姿勢をやってみると

- 目線は大地と平行になる。

- 背中は少し丸まった感じになる。

- 足は地面全体にバランス良く体重がかかる。

- 左右から押すと全く動かなくなる。

- その場で肩こりがあれば、楽になったと感じられる。

- 首は良く回るようになる。

実際に悪い姿勢にしてみると

- お腹に力が入ると胸がそるようになる

- ほとんどの人は自分は猫背なのて胸を張ればよいと勘違いしている。

- 胸を張ると顎が後方に下がり、上下の歯がくっつくようになり、 口腔内が狭くなり、自然と食いしばるようになる。

- 顔が上を向くようになり首に力が常に入り首、肩が凝る。

- 腫重心になり体のバランスが悪くなり、子供の場合はこけやす くなる。 足の形も悪くなり浮指になりやすい。

良い姿勢とは

酸素を一番吸いやすい位置

- 疲れにくいこと

→ もっとも長い時間している姿勢なので、まず身体的に楽である - 身体の局所に過剰な負担がかからないこと

→ 個々の関節にかかわる力が最小になる位置である - 動き易いこと

→ すべての動作への移行が無理なくできる

良い姿勢にするには

- 歩き方を変えるだけでよい姿勢になる。

- 左右の親指に意識して親指でけるようにして歩

スリッパをはくと、すぐに身体の バランスを崩し姿勢が悪くなる。

下駄がよい。

方法は

- 夜用、昼用の装置を作成して、装置で姿勢を良くする

- 姿勢を良くする歩き方をする

- ストレッチをする

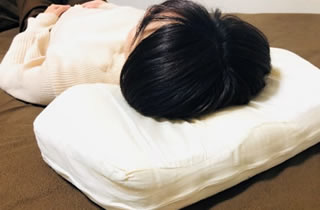

当医院で首・胸・腰・足など、ポイントになるストレッチの指導をする - 枕の高さの指導

人それぞれ最適な高さは違います。

ポイントとして、息がしやすく、つばが一番飲み込みやすい高さとなるように調整します。

実際に枕の高さを合わせると、息がらくになり上下の歯が開いてリラックスした状態になります。

装置装着の目的

- 悪い姿勢から良い姿勢になろうとする。

- 舌が上に真っすぐに上がるようになる。

- いがんでいる顎が真っ直ぐになる。顔のひずみが無くなる。

- かみ合わせがよくなる。

- 首の凝り、肩の凝りが入れるだけで楽になる。

夜用、昼用スプリント

【メリット】

- 食いしばっても奥の歯が当たらないので楽である。

- 下顎が体のバランスの取れる位置に移動して顎の痛み、口が開くようになる。

- 装置が小さいので違和感が少ない。

- 調整するたびに姿勢が良くなる。

- 簡単に作成が可能である。

【デメリット】

- 調整をしないと良くならない

- 割れる時がある。

- 自由診療である。

- 小さいのでよく紛失する。。

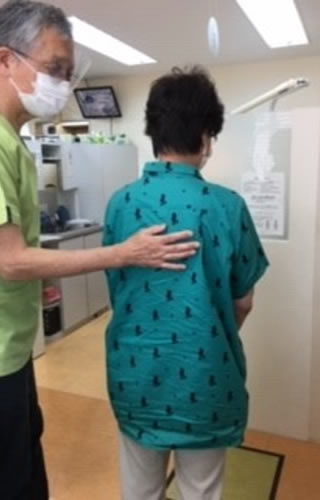

4.装置を入れても良くなりづらい方の指導

1)装置を入れてもどうしても胸を反らしてしまう人

2)常に体に力が入ってなかなか力が抜けない人

後ろから押しても抵抗して前に動かない人

身体に力が入っているか押してみる。

背中を押してみると身体に力が入っている人は必ず押すと押し返してくる。反発しようとする。

どこに力が入っているか観察する。

身体全体か、足か、お尻か、背中か見てみる。

通常は押すと前にこけそうになる。

力が入っていることを本人に認識してもらう。

力が入っている人は食いしばりが直りづらく、自分で意識して直そうとしないと良くならないことを自覚してもらう。

正しい舌の位置とは

教科書に書いている位置より

7mmほど後ろに下がった位置

舌を挙上する装置

3)舌骨が下がっている人。

舌骨を上げて舌を口蓋につくようにする。

日中食事以外できるだけ装着

舌が上の顎にピタッと着くとどうなるか。

①下唇が上に押し上げられて口が閉じるようになる。

鼻呼吸から口呼吸になる。

②舌に歯型がつかなくなる。

③頭が固定され姿勢が良くなる

舌が下にあると頭が不安定になる。

④歯と歯の隙間ができて食いしばらなくなる。

頭痛、肩こり、腰痛の減少

装置を入れると同時に舌が口蓋に着くようになる。

5.不定愁訴が改善したら、歯を触る治療、矯正治療を行う (希望者のみ)

症例紹介

65歳男性

☆主訴 反対咬合 (上の歯よりも下の歯が外側に出た状態)

☆カウンセリング内容

これらの事があり、正直歯科には不信感がある。。。。

☆治療期間 2年半

☆治療内容

夜用のスプリントと昼用のマウスピースを入れることで、色々なツラい症状から解放することから始めた。

症状がある程度改善してきたのを確認後、上下左右の奥の歯をすべて仮歯に置き換えた。

その後、奥の歯を3回くらいに分けて高くしていった。

一番苦労したのは下アゴを前に出して長年噛んでいたために、正常咬合に戻してからもどうしても顎を前に出して食事をする癖が取れないことでした。

初診時のレントゲン写真

初診時の口腔内

- 前歯の上下が反対咬合なので、上の歯を矯正で前へもっていくことにした。

- 仮歯に置き換えたのち、奥の歯を様子をみながら、3回くらいに分けて徐々に高くしていった。

- 苦労した一番の点は、正常咬合に矯正できたのちも、反対咬合の時の癖が直らず、かみ合わせがなかなか安定しなかったことです。

- 仮歯にするのに半年、矯正で1年、かみ合わせの安定を確認できるまで1年かかった。

治療前

矯正治療中

矯正後、反対咬合が改善される

治療後

お気軽にご相談ください

▼スマホの方はコチラをタッチして「発信」を押すと電話が掛かります▼